このページの目次

- 帰宅後のメンテナンス

- 釣行中の使用上の注意

- 釣り竿を使う時の注意

- リールを使う時の注意

- 竿が折れた場合の修理・対応

- 継ぎ竿の継ぎ目が固着してしまった時の対策(別のページに移動します)

- 継ぎ目がゆるゆるになってしまうトラブルの対策(別のページに移動します)

- ロッドキーパーのメンテナンス

- クーラーボックスのメンテナンスと保冷力アップ

- ファスナーの塩ガミの直し方

- ハサミのメンテナンス

帰宅後のメンテナンス

ここでは、釣りを終えて帰宅した後の釣り道具のメンテナンスについてご説明します。

竿

ぬるま湯で洗って、塩分・汚れを落としたら、乾いた布でふき取り、陰干しにします。 ガイド周りの汚れはライントラブルの元なのでしっかり洗いましょう。 あと樹脂のグリップ部分は汚れが残っていると後でしっかりカビが生えますので、よく洗ってくださいね。

干す場所、保管場所は高温、多湿。直射日光は厳禁です。ロッドの塗装が簡単に傷みますよ。だから真夏に車に入れっぱなしとかやめましょう。

ガイドをチェックする

高切れが多い時などはガイドに異常があることも考えられますので、ガイドをチェックしてみてください。

ガイドリングが外れていたらこれはもうすぐわかりますね。ロッドを購入したお店に持っていけばメーカー修理に出してくれると思います。ガイド付け替えになると思います。

亀裂が入ったり欠けたりすることもあるので、よく見てみてください。

肉眼ではわからないような亀裂が入っていることもあります。これを発見する方法があります。 確認したいガイドにPEラインを通し、ガイドの上下両側でラインを指でつまんでテンションをかけます。その状態でガイドの内側をラインで擦って1周するのです。 もし亀裂があればPEラインに引っかかりがあります。亀裂があるようならもうそのガイドはダメなのでやはり修理に出した方がいいです。

リール

洗浄

丸洗いOKのリールならば水(お湯はオイルを流す可能性があるのでよくないそうです)で洗って塩分・汚れを落としたら、ハンドルを回したり軽く振ったりして水滴を軽く落とし、乾いた布でふき取り、陰干しにします。 OKでない場合はかけて洗うのはサッとにするか、もしくは一度濡らして絞った布で汚れを拭きとるようにします。 洗うという行為は、汚れをリール内部に侵入させてしまう可能性もあります。丸洗いOKならば、 それを防ぐように設計されていますが、そうでないリールを洗うとかえって故障を招く事もあります。水をかける時は、汚れがドラグ内部に侵入しないようドラグを締めて行い、 洗い終えたら寿命を短くさせないためにドラグをいっぱいに緩めて保管します。 両軸リール・電動リールであればメカニカルブレーキも緩めておきましょう。

レベルワインダー

電動リール・両軸リール・ベイトリールの場合は、レベルワインダーの汚れをキレイに落としてください。ライントラブルの元になりますので。 それとレベルワインダーを左右に動かすための『溝が入っている軸(クロスギア軸とも言う)』に脂っけがなくなっていたらグリスを塗ってやります。

注油

取り扱い説明書に注油個所が書いてある場合は、その部分にリールオイルまたはグリスを注油します。 オイルかグリスかは、説明書をよく読んで間違えないようにして下さいね。 説明書に書いてない部分への注油はやらない方が無難です。 市販の防錆潤滑剤(556とか)は潤滑効果もあまり長続きしません(まめにメンテするならいいかも知れませんが)し、 相性が悪いとベアリングを傷めたり必要なグリスを流してしまう可能性もありますので、メンテナンスに詳しい方以外はやめておいた方がいいと思います。

スピニングリールの場合のご注意

スピニングリールの場合は水をかけるのは絶対に上からだけにして洗ってください。ラインローラーだけは特にまめに分解してゴミなどを取り去り、ベアリングに注油しておいた方がいいですよ。

ドラグ作動状態の確認

ドラグを締め気味にした状態で道糸を引っ張ってみて、ドラグの動きがスムーズでないなぁと感じたら、 釣具屋さんを通じてメーカーに見てもらいましょう。 ドラグは大物を獲るために重要な機能です。生涯一度の大物がいつくるかわかりませんから、万全にしておきましょう。 もちろんドラグ以外も不具合が起きたら修理に出しましょう。釣行回数の多い人で1年に1回位は見てもらうようです。

カウンターの再設定

カウンター付きの両軸リールや電動リールの場合、カウンターに誤差があるようなら再設定(糸巻き学習)しましょう。 道糸の色でタナを合わせることはできますが、それだとミスもしやすいんですよね。 カウンターがぴったり合ってるに越したことはありませんよ。 再設定のやり方は取扱説明書を見ればわかります。取扱説明書をなくした場合でも、大抵はメーカーのサイトにアップされてますから大丈夫です。

電源ケーブル

この記事は『電動が動かなくなったら』に移動しました。

メーカー別情報

リールのメンテナンス方法に関してはメーカーでも情報を発信しています。ダイワとシマノに関してはこちらをご覧になってください。

オーバーホール

リールはメカモノなので必要に応じてオーバーホールをした方がいいです。オーバーホールに関しては関連記事をご覧ください。

道糸(PEライン)

水をかけて洗えるリールであれば、リールごと道糸にも水をかけて汚れや塩を抜いてやります。くれぐれもリールに浸水させないように。 もっと丁寧にやるならリールから道糸を抜き取って、道糸の購入時のスプール(リールのスプールではない)に巻き取り、 スプールごと水に漬けるという方法もありますが、手間がかかるのでシーズンが終わった時などでいいと思います。

乾いた後にPEライン用のメンテナンススプレーを吹いてやるとさらに長持ちしやすくなります。

道糸(PEライン)の先端付近が傷んでいないかチェックしましょう。かなり毛羽立っていたら要注意。釣行中に切れてビシやテンビンを失う前に先端を切った方が無難です。 切る時は「道糸でタナを合わせる」事ができるように、 適当に切らずに色の変わり目を意識して切って下さい。

消耗具合を見て、場合によってはPEラインの上下を逆に巻き直すのも手ですよ。 普段PEラインは先端近くだけを使っており、奥の方のリールに巻き始めの部分はほとんど使用されていない事が多いので、 上下逆にするだけで新品に近いラインを使う事ができます。

仕掛け

因みに仕掛については、フロロカーボンハリスなら、仕掛けシートごとぬるま湯にしばらく漬けて塩分を落として水気を切れば、傷んでいたり 古くなって色が変わったりしていない限り、数回は再利用が可能です。ナイロンハリスは水を吸収して劣化してしまうので、再利用は極力避けた方がいいと思います。 錆びやすいハリには洗浄後にシリコンスプレー(無溶剤タイプ)を吹いておくと錆びません。

プライヤー

プライヤーはぬるま湯でよく洗って水気を拭き取り、必要に応じて錆止めを吹き付けておきましょう。特に安いものは錆びやすいので要注意です。

ナイフ・ハサミ

錆びやすいのでぬるま湯で塩をよく落とし、水気を拭き取っておきましょう。ハサミは必要に応じて錆止めを吹き付けておきましょう。

釣行中の使用上の注意

ここでは、竿・リールの使い方を誤って、破損させたり寿命を短くさせないための、釣行中の注意をご説明します。 実際にこれで破損したケースもあるので、気をつけて下さいね。

釣り竿を使う時の注意

- ビシをバケツに入れて竿をキーパーに寝かせた状態で、竿が曲がり過ぎないように注意して下さい。 これは要するにリールの巻きすぎによるものです。竿の先端に無理がかかって折れるかも知れませんし、 ガイド(道糸が通る金属部分)のコーティング部分にひび割れが出やすくなります。

- 仕掛けを巻き上げる時に、巻き過ぎてテンビンが竿の一番上のガイドに衝突しないように注意して下さい。 ガイドが破損したり、竿の先端が折れてしまう事があります。

- 竿(特に先端付近)に道糸が絡んだ状態で、無理にリールを巻こうとしたり、仕掛けを落としたりしないようにして下さい。 これで実際に竿の先端が折れてしまったケースがあります。絡んだ道糸を外してからにしましょう。 逆に、釣行中に急にリールが巻けなくなったり、仕掛けが下に落ちていかなくなったら、 道糸が竿に絡んでいないかをまず確認して下さい。

- 根がかりした時は、まずリールのクラッチを切り竿に無理がかからないようにして船長を呼びましょう。 船は潮の流れで動いています。放っておくとどんどん道糸が引っ張られて竿が引き込まれます。 まずクラッチを切ることで、竿が折れるという最悪のケースは防げます。

- 釣行後に竿のつなぎ部分を外す時、ガイドの部分をつかんで竿をねじらないようにして下さい。 ガイドが破損することがあります。

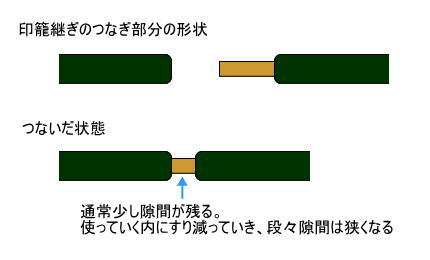

- 印籠継ぎの竿を購入された場合、竿のつなぎ方に注意してください。印籠継ぎとは竿の上下のつなぎがこんな形になっているものです。

つないだ時に隙間が残るのが通常ですので、無理に挿し込まないように注意してください。

隙間がなくなってきたら補修しましょう。方法は下の記事をご覧ください。

ちなみに釣行中に竿が折れた場合、スピニングリールならばそのまま無理して使い続けることもできますが、両軸リールや電動リールの場合は別の竿に変えた方がいいです。 ガイドが上になっているので道糸が竿のブランク(竿の本体。棒の部分)に擦れてしまってブランクが傷む恐れがありますし、摩擦による発熱で道糸も傷むからです。予備の竿がなければ船長に相談してみてください。

リールを使う時の注意

- コマセなどで手が汚れたら、手を洗ってからリールを触って下さい。ゴミ・汚れがリール内部に 入ってしまうと、故障の原因になってしまいます。

- 釣行中あるいは釣行後に道糸を安易に切断しない。 理由の詳細は「道糸でタナを合わせる方法」をご覧下さい。

竿が折れた場合の修理・対応

竿の先端が折れたら

折れたところにトップガイドを付けて使用することができます。ただし折れた分竿が短くなっており、今までと違う調子・使用感になります。

大抵の釣具屋さんにトップガイドの予備が置いてありますので、サービスで付けてもらうか、セルフサービスのところもあるのでその場合は自分で付けます。

付け方ですが、まず元々のトップガイドを使用するか判断します。元々のトップガイドに折れた穂先がはまっていますが、表面の樹脂や巻いてある糸をカッターで削り取った上で、ライターで熱すれば接着剤が緩み(後述のホットグルーを使っているため)、簡単に外せますよ。 元々のトップガイドがそのまま使えそうならそれを使います。無理そうなら折れた先端に合うガイドを新たに用意します。 少し先端を削れば入りそうならナイフ(削りすぎないよう軽くちょっとづつやってくださいね)かサンドペーパーで削ります。 削る量が多くなりそうならそこだけ急激に細くなって折れやすくなりますので、新しい違うトップガイドを用意した方がいいです。

接着には瞬間接着剤を使ってもいいのですが、すぐに固まってしまうためにガイドが変な方向を向いた状態で固まってしまった、という事も有り得ますので注意してやってください。 ホットグルーを使うとこれを防げます。ホットグルーは熱すると溶け、冷えると固まる接着剤です。 ホットグルーの先端をライターで炙り、溶けたら竿の先端に塗ります。そして速やかにガイドを差し込んでください。 もしガイドが曲がってたりしてもライターで炙ることでまた接着剤が溶けますので調整ややり直しができます。ホットグルーはライターで先端部分を少し炙ればすぐに溶けます。溶けてないように見えてもちゃんと溶けてます。見た目に明らかに柔らかくなったとわかる状態だと溶けすぎていて、接着箇所に必要以上にどっぷりグルーが付いてしまうので、少し炙ったら塗ってみるといいでしょう。付けすぎたグルーはあとでカッターなどで削り取ることもできます。

接着できたら、さらにガイドと竿の境目付近をエポキシでコーティングしておくと完璧です。エポキシの代替品としてこんな液体プラスティックもあります。

先端以外で折れた場合

釣具屋さんに相談してみてください。まれに修理ができる場合があります。ただ大抵は折れたパーツをそっくりそのまま買い直すことになります。 もし購入したばかりでしかも使用方法に問題がなかった場合はクレーム扱いで無料対応してくれるかも知れませんので、それも含めて釣具屋さんに相談してみてください。

継ぎ竿の継ぎ目が固着してしまった時の対策

このページは下記へ移動しました。

印籠継ぎの補修方法

このページは下記へ移動しました。

ロッドキーパーのメンテナンス

ロッドキーパーは使用後、ぬるま湯で洗浄して汚れと塩を落とし、陰干しします。

ロッドキーパーで特に故障につながりやすいのは以下の2ヶ所です。ここは洗浄して乾いた後に防錆潤滑剤を吹き付けておいたほうがいいです。第一精工のスーパーラークを例にご説明します。

- 竿を固定するボルトとナット部分

- ナットが塩で固着してしまったり、ボルトの根元が錆びてしまったりすることがあります。特に袋状のナットの場合はよくメンテしないと固着しやすいです。

- バネの部分

- ロッドキーパーには何ヶ所かバネが入っています。例えば第一精工のスーパーラークでしたら引き金を支える部分に一つ、竿を立てたり寝かせたりする時に曲がる部分に一つ。

これらが錆びてくると最悪の場合バネが折れてしまいます。

船長は第一精工のスーパーラークをメインで使用していますが、今まで壊れたのは引き金のバネが切れたのと締付けボルトを回す取っ手が折れたのです。 引き金のバネは修理ではなくサポート(引き金を引くと外れる、竿に取り付ける部分)ごと買い直しになりました。2.5千円位でした。取っ手は修理してくれました。 あと竿を締め付けるナットが紛失してしまったことがありましたがこれは部品購入することができました。

ちなみにチビラークをマダラ釣りに使うという暴挙に出たら、さすがに竿を支える部分が折れてしまいました。これも部品交換によるメーカー修理ができましたよ。

クーラーボックスのメンテナンスと保冷力アップ

クーラーボックスのメンテナンス

クーラーボックスは使い終えたらスポンジ等を使って清水で水洗いします。キッチン用のスポンジは裏表2面ありますよね。硬い方で洗うとクーラーボックスに細かいキズが付き、汚れがつきやすくなるので、必ず柔らかいスポンジで洗ってくださいね。そして蓋を開けた状態で陰干ししておきます。 大抵はこれで十分です。

もし汚れがとれなかったり、匂いが気になったりするようでしたら、キッチン用のハイター(安い!)を使って一晩置いてください。 使用後は十分にすすぎをしてください。

専用の洗浄剤も市販されています。ハイターのほうが安上がりでいいですけど、こちらは錠剤なのでお手軽な面もあろうかと。

フタのパッキンが取り外せるタイプなら毎回とは言いませんが時々取り外してパッキンとパッキンを嵌める部分も洗った方がいいですよ。汚れが溜まって菌が繁殖しやすくなりますので。

保冷力が落ちたなと感じたら、もしかしたらフタのパッキンが劣化しているかも知れません。 大手メーカーのクーラーボックスならパッキンが交換できる事がありますので釣具屋さんに相談してみてください。同様に排水バルブのパッキンも交換できる事が多いです。 もしメーカーさんで対応できない場合でもホームセンターに行けば純正パッキンの代わりになるような素材が見つかりますよ。

クーラーボックスは強度的に人が座っても大丈夫なものが多いですが、できるだけ座らない方がいいですよ。 どうしてもパッキンや蝶番などに無理がかかり、劣化による保冷力の低下が早まってしまいます。 また日常的に座ったりしてると徐々に形が歪んで密閉性が失われて保冷力が著しく下がることもあります。

クーラーボックスの保冷力アップ

実際にお客さんがやっておられて簡単且つある程度の効果が出ている方法をご紹介します。

- クーラー内部に落し蓋を入れる。落し蓋はレジャーマットのような発泡素材にアルミ箔が貼ってあるもの(なるべく厚手)がよく使われています。 なるべくクーラー内部の形状に合って隙間ができないように切るとよいです。

- クーラーの外側表面を反射材で覆う。上記と同じアルミのレジャーマットの薄手のものをクーラーに貼り付けます。上蓋だけでも貼ると違うようです。

ファスナーの塩ガミの直し方

金属製のファスナーは海水の塩分で腐食し、動きが悪くなったり固着してしまったりします。これを俗に塩ガミと言います。

塩ガミしたら無理に引っ張らないようにしてください。無理すると腐食で弱くなっている引き手の部分が破損してしまいます。 もし引き手が破損してしまったらアウトドアのウェアのようにリボンのようなものを結びつけて代用することができます。

塩ガミしてしまったら、直す方法はいくつかあります。

防錆潤滑剤を使う方法

軽い症状ならば556などの防錆潤滑剤を吹きかけるだけで動くようになります。

お湯を使う方法

塩ガミ部分を熱湯に漬けて、千枚通しのような先端が細くて固い物で内部をほじくったりします。 すぐに直らなくてもこれを繰り返す内に徐々に動くようになります。お湯でやけどをしないように注意してください。

サンポールを使う方法

塩ガミ部分にサンポールを少量かけて、引き手を引っ張ってみて、これを繰り返します。必要に応じて千枚通しのような物を使ってみます。 サンポールは酸の力で汚れを落とす洗剤なので、ファスナー以外の部分を傷めたり、変色したりする可能性があります。 気になる方は目立たない所に少量つけてみて問題ないか確認された方がいいかと思います。また最後は必ず清水でキレイに洗ってください。

専用品もあります

サンポールに比べると高価ではありますが、専用の塩噛み解消スプレー(MEIHOの塩噛み解消ムーススプレー)があります。 どうしてもうまくいかなかったらこちらの出番ですね。

塩ガミの防止

塩ガミを防止するには、とにかく使用後によく洗い、よく乾燥させること。これが基本です。

さらに工夫するとしたら、シリコンスプレーやフッ素コートスプレーをかけておくと、なおいいです。 でもあくまでも洗浄・乾燥が大事ですからね。スプレーすれば放置でもいいということではありません。

これも専用品も販売されていますよ。

ハサミのメンテナンス

ハサミは真水で洗って水気をよく拭き取った後、乾かしておきます。

お客さんから教えていただいたのですが、切れ味が悪くなったらこんなハサミ研ぎ器があるそうですよ。 とても簡単に研げるそうです。

ハサミの中央の支点がガタガタになってきたら、これもまた切れにくくなります。 支点がネジ式ならば締めればしっかりします。もしネジ式でなければ支点のところをハンマーで軽く叩いてやると締まりますよ。